京都工芸繊維大学 美術工芸資料館について

京都工芸繊維大学のキャンパスのほぼ中央に位置する美術工芸資料館の収蔵品は、前身校の一つである京都高等工芸学校の創立以来の収集品が中心となっています。京都高等工芸学校は明治35(1902)年に創立され、ヨーロッパにおける新しいデザインの動向を展望し、わが国におけるはじめての本格的なデザイン教育が開始されることになったのです。

収蔵品はデザイン教育の教材として集められ、絵画、彫刻、金工、漆工、陶磁器、染織品、考古品等多岐にわたっています。とくに、浅井忠の「武士山狩図」は、東宮御所(現迎賓館)の綴織壁飾の原画(実物の2分の1)として制作したもので、これと併せて収蔵されている一連の習作群は制作の過程を見ることのできる貴重な資料となっています。19世紀末から20世紀前半にかけてのアール・ヌーヴォー期のポスターコレクションも注目を集めています。これらは年間7-8回程度の企画展示を通じて公開しています。

展覧会のお知らせ

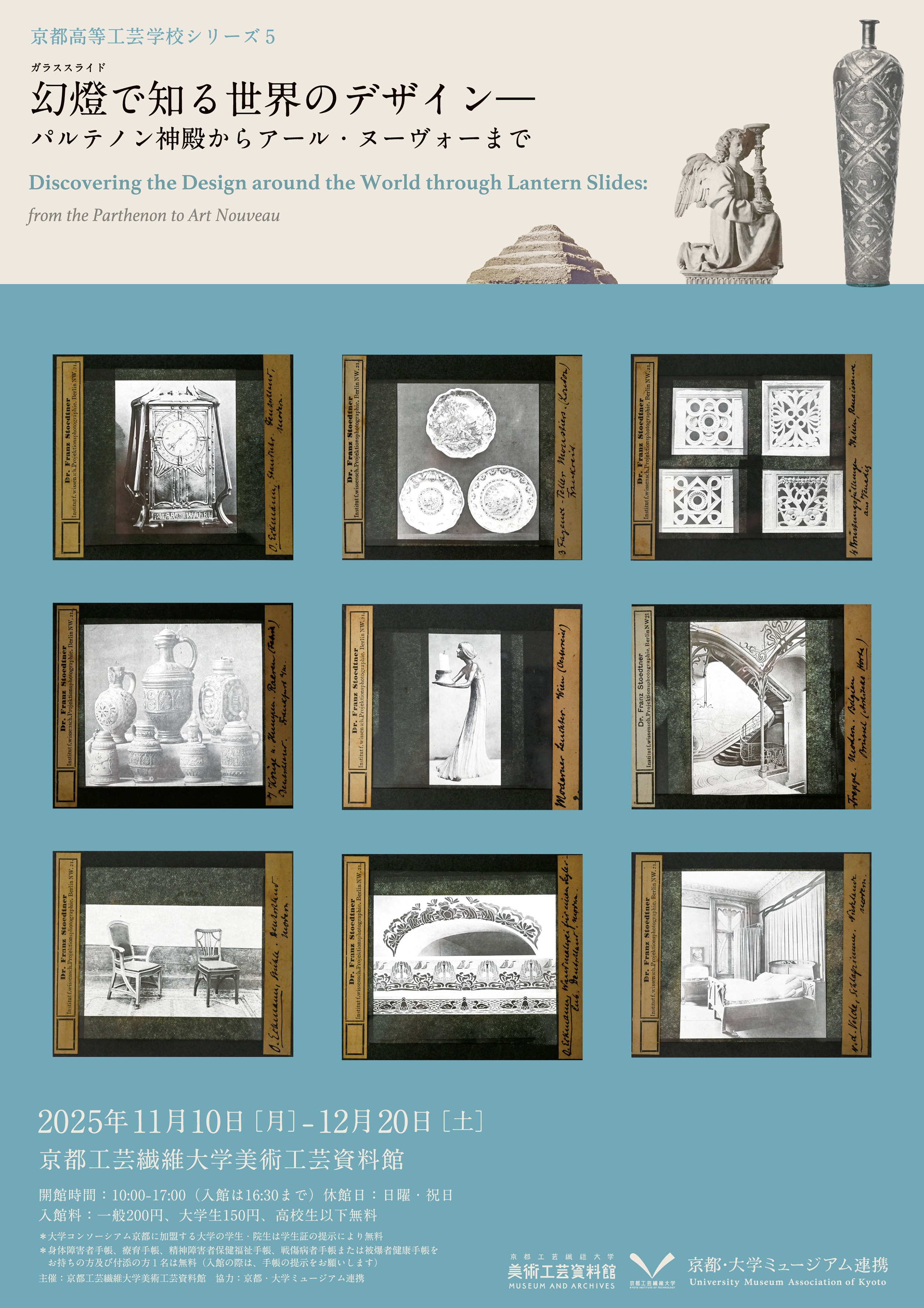

京都高等工芸学校シリーズ5 幻燈(ガラススライド)で知る世界のデザイン―パルテノン神殿からアール・ヌーヴォーまで

会期:2025.11.10 - 2025.12.20

--------------------------------

京都高等工芸学校シリーズ第5弾は、ガラススライド(幻燈)をとりあげます。

京都工芸繊維大学の前身校のひとつ京都高等工芸学校は、明治35年(1902)、京都の伝統産業の近代化と新しいデザインをうみだす人材育成を目的として開校しました。同校では、当時最先端であった欧米の技術やデザイン潮流を取り入れるべく、教員らを洋行させるとともに、洋書をはじめ、参考となるポスターや工芸品など実物資料を海外から取り寄せて教材としました。その際、並行して収集されたのが美術品や建築物、博覧会の様子などが写されたガラススライドです。

幻燈は、スライドに描かれた絵や写真を光とレンズをつうじて拡大投影するもので、現代のプロジェクターの原型ともいえるものです。17世紀オランダで誕生し、マジック・ランタンとよばれてヨーロッパで人気を博しました。日本には江戸時代に一度渡来し、写し絵や錦影絵とよばれて娯楽として広がりましたが、明治初期に再渡来し、政府の主導により教育・啓蒙用のメディアとして学校教育や市民教育の場で活用されました。

本展では、京都高等工芸学校において開校初10年に収集された海外製のスライドの一端を当時の教材とともに公開します。古代ギリシャ・ローマの美術から同時代のアール・ヌーヴォーまで、初代校長の中澤岩太(1858-1943)をはじめ、浅井忠(1856-1907)や武田五一(1872-1938)ら教員たちが20世紀初頭のヨーロッパで何をまなび、何を生徒と共有しようとしたのか、その高精細な画像の美しさとともにお楽しみください。

--------------------------------

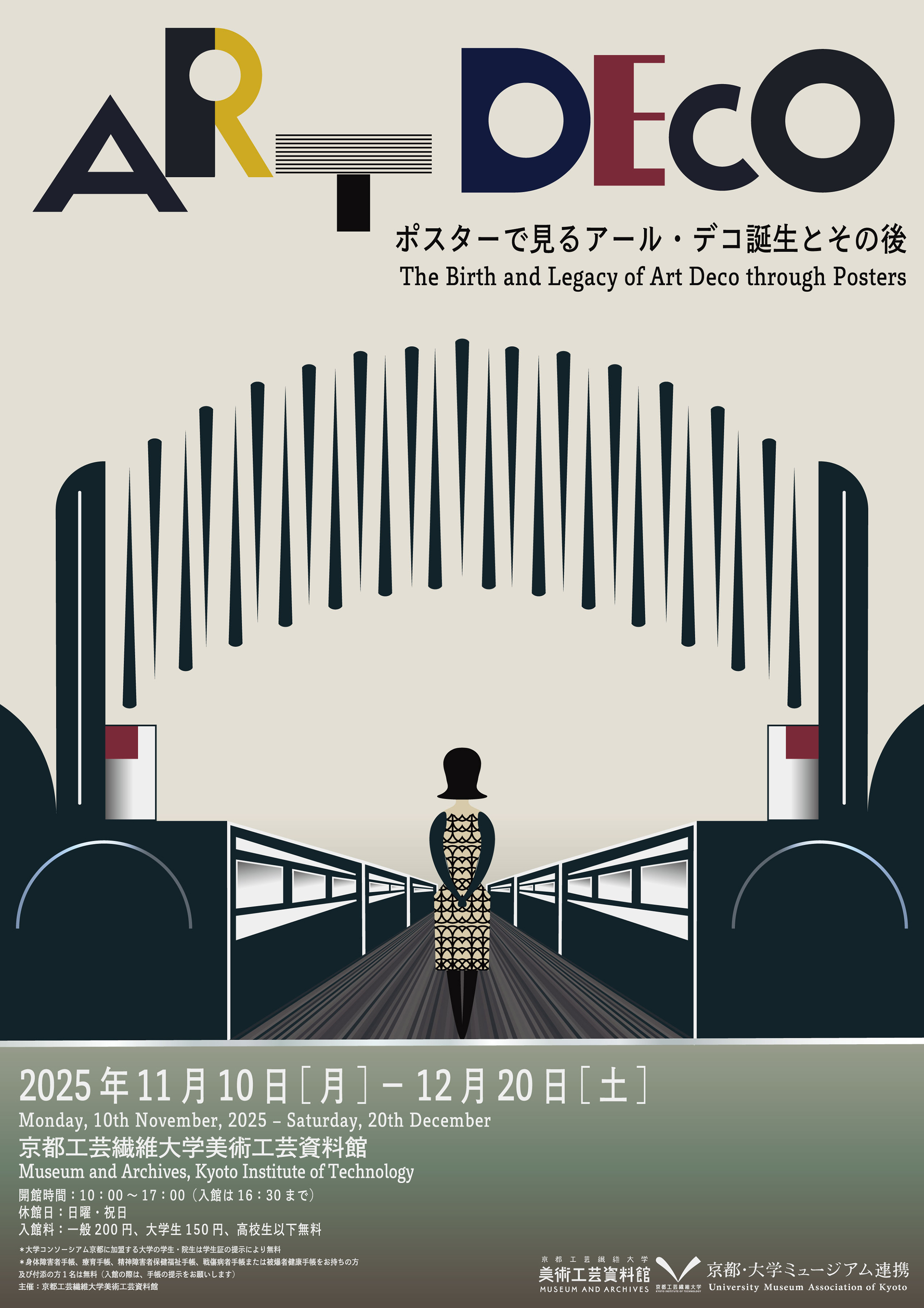

ポスターで見るアール・デコ誕生とその後

会期:2025.11.10 - 2025.12.20

--------------------------------

京都工芸繊維大学美術工芸資料館では、「ポスターで見るアール・デコ誕生とその後」展を開催します。今から100年前の1925年、フランス・パリで「現代国際産業装飾美術博覧会」(Exposition international des arts décoratifs et industriels modernes)が開催されました。この博覧会で新たなデザイン潮流として注目されたのが「アール・デコ」と呼ばれるスタイルでした。アール・デコ様式は、工業化社会に対応した幾何学的な形態に様々な時代や地域の意匠を自由に盛り込んだデザインとして、グラフィックやプロダクトから建築まで幅広い人気を得ることになります。特にアメリカ東海岸で盛んに用いられるようになりますが、発祥とされるヨーロッパでは、装飾を排した機能主義的なモダンデザインの潮流にそぐわない「装飾過多」なデザインとして否定されることもありました。1960年代に入って当時のデザインの再評価が起こり、博覧会の名称からアール・デコと名づけられるようになりました。

本展覧会では、1925年当時からそれ以降のポスター・デザインを通してアール・デコの魅力に迫ります。現代国際産業装飾美術博覧会のために描かれた数種類のポスターから、1920年代から30年代のアール・デコ・グラフィック黄金時代を支えたA. M. カッサンドルやレイモン・サヴィニャック、里見宗次などのポスター、そして日本におけるアール・デコの反映とも言える単化デザインによるポスターまで、カラフルでモダンで装飾的なデザインの数々を通してアール・デコの華やかさとその影響の広がりを感じ取ってください。

--------------------------------

基本情報

基本情報 近隣のおすすめ宿泊施設

近隣のおすすめ宿泊施設 その他のおすすめのスポット

その他のおすすめのスポット